고구려 무사가 만들어지기 까지...

2004-01-24, HIT: 5577

0명의 회원님이 이 작품을 좋아합니다.

이은승

이런 것도 올려도 될지 모르겠군요. 뭐, 자료랄 것은 없지만 이런 것을 만들자면 자료를 모으기가 귀찮은지라 혹시 참고가 될까 싶어 올렸습니다. 부적절하다면 바로 삭제하겠습니다.

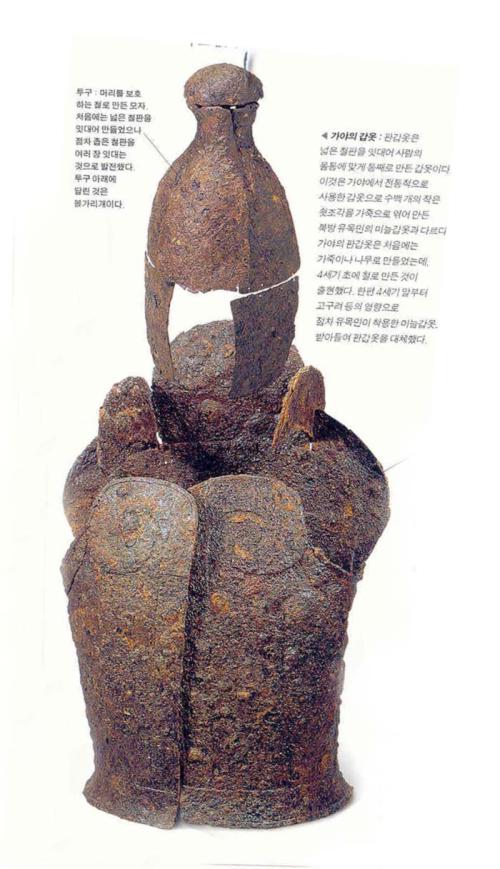

우선 이 사진은 국립중앙 박물관에서 발행되는 화보집에 실린 가야 무사의 복원 사진입니다. 제가 만든 작품의 많은 부분은 이것에서 참조하였습니다.

우선 이 사진은 국립중앙 박물관에서 발행되는 화보집에 실린 가야 무사의 복원 사진입니다. 제가 만든 작품의 많은 부분은 이것에서 참조하였습니다.

마음에 든다면 좋아요와 댓글을 남겨 주세요. 제작자에게 많은 격려가 됩니다

이 사진은 고구려-신라 연합군의 침공을 받기 전의 가야의 판갑 형태입니다. 얼핏 고대 그리스의 갑옷 같아 보입니다. 투구를 만드는데 있어 위 사진에서 보이지 않는 부분은 본 사진을 참조하였습니다.

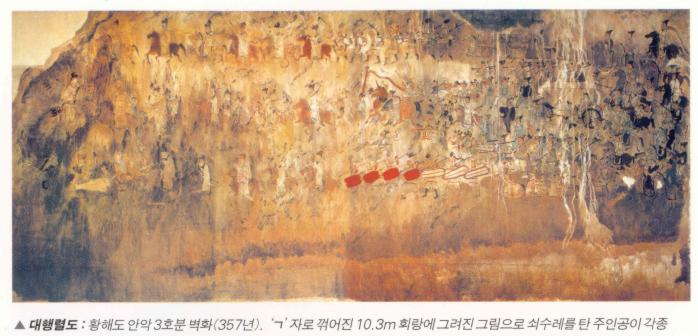

통구 12호분에 나오는 포로 참수도 입니다. 본 사진을 보면 고구려의 갑옷 역시 가야의 것 처럼 목가리개가 뒤로 높이 올라와 있는 것을 학이날 수 있습니다. 갑옷의 구조 역시 작은 쇠조각을 이어붙인 비늘 갑옷임이 확인됩니다.

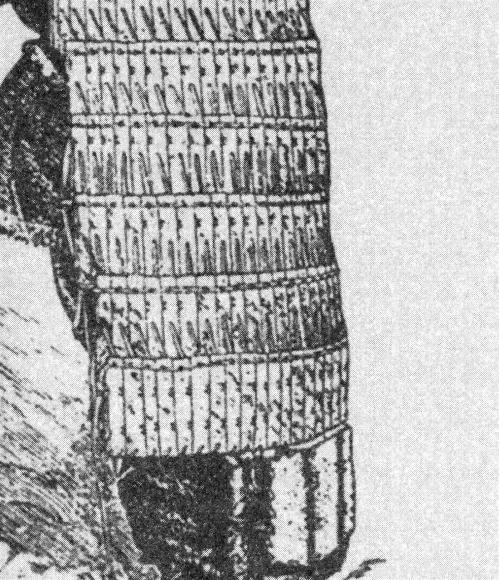

자, 이제 문제는 벽화에서 확인되지 않는 고구려 갑옷의 연결방식인데, 가야의 것처럼 겉으로 드러나는 방식의 가죽끈 연결 방식인지 조선시대의 그것처럼 안쪽으로 보이지 않게 옷에 하나 하나씩 꼬매어 붙이는식인지 알 수 없습니다. 그러나 일본 갑옷의 영향을 받았다는 사진의 동부 시베리아 추크치족의 갑옷을 보면 가야의 갑옷과 매우 유사한 연결방식을 하고 있음을 알수 있습니다.

좀 더 크게 스캔을 뜬 사진, 이를 통해 고대에 이러한 연결방식이 보편적이었다고 추측하여 작업에 들어가기로 했습니다.

마지막으로 도색이 남아 있는데, 첫번째 가야의 갑옷의 경우 약간 갈색 빛이 돌며, 자료에 따르면 고대 갑옷에는 녹을 방지하기 위해 옻칠을 했다고도 합니다. 그렇다면 검은 색이나 갈색, 빨간색이 보편적일 겁니다. 옻칠을 하지 않는 경우 녹 방지를 위해 검은녹(탄소)처리를 했을 텐데 그렇다면 짙은 흑철색.

하지만 본 벽화의 사진에 따르면 고구려 갑옷은 흰색으로 표현되고 있습니다. 벽화를 그린 사람이 미적인 요소 때문에 왜곡 시킨 것이 아니라면 철 원래의 은백색을 강조한 것이 아닌가 싶군요. 해서... 저 역시 미적인 요소를 감안하여 은색으로 도색을 결정하였습니다.

하지만 본 벽화의 사진에 따르면 고구려 갑옷은 흰색으로 표현되고 있습니다. 벽화를 그린 사람이 미적인 요소 때문에 왜곡 시킨 것이 아니라면 철 원래의 은백색을 강조한 것이 아닌가 싶군요. 해서... 저 역시 미적인 요소를 감안하여 은색으로 도색을 결정하였습니다.

마음에 든다면 좋아요와 댓글을 남겨 주세요. 제작자에게 많은 격려가 됩니다